2015年01月 匠よりお知らせ

IT業界に強い税理士が執筆する税務会計お役立ち情報館 (15/01/31)

匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で

経営セミナーで講師を務める税理士水野を中心に、

IT業界の経営者様と課題・問題に取り組み、

利益が出てお金が残る会社作りをサポートします。

税理士水野が執筆するIT業界お役立ち情報は、

下記よりご確認下さい。

利益が出て、お金が残る会社づくりへの道!!

IT業界の経営お役立ち情報館 TOPICS 【 目次 】

これまでのノウハウを活用したIT業界に向けて、税務会計情報のまとめ。お役に立てば幸いです。

→ ソフトウエア・システムはバージョンアップが必要。しかし経費化のタイミングは...

→ ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合、大きな経費とリスクが生じます...

→ IT業は利益率が高いですが収益計上の時期でトラブルも起きます...

→ ソフトウェア販売などIT業界の売上・収益ポイントはいくつかありますが..

→ デザイナーやコーディング(コーダー)など仕事によって源泉徴収の有無が分かれます...

→ ソフトウェア開発の費用は経費と資産計上の区分が重要です。...

→ IT業は最先端の事業であるため、特許権が出てきます...

→ システム開発やソフトウェア開発などのIT会計は特殊です...

→ プリケーション開発など市場販売目的ソフトウエアは注意点がいくつかあります...

→ WEBサイトの製作費は大きくなりがちですが経費のタイミングは...

IT業界向け匠税理士事務所サービスライン

弊所ではお客様の会社に、利益とお金を残すことを

使命に経営支援や起業支援に取り組んでおります。

現在お客様の【 黒字率は9割 】を超えており、

業界でもトップレベルの水準となっております。

所属税理士やサービスはこちらから

【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

◇IT業界での起業相談会

【IT業界に必要な全てがそろう事務所 】を

スローガンに税務会計のみではなく、法律、労務、

社会保険、助成金、補助金の専門家連携してます。

【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】

そんな事務所を心がけております。

所属税理士やスタッフ、提携専門家の詳細は、

こちらよりご確認をお願い致します。

IT業界の起業家向け匠税理士事務所 SNS

匠税理士事務所で運営する公式SNSである

【 X 】又は【 FACEBOOK 】で最新情報配信中。 【フォロー又は いいね ともだち追加 】大歓迎。(営業は一切致しませんのでご安心下さい。)

匠税理士事務所の【 公式 X 】

【 https://x.com/satoshihuman 】

匠税理士事務所の【 公式FACEBOOK 】

【 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067903298266&locale=ja_JP 】

執筆者・文責:IT業界に強い税理士 水野智史

【シェア】・【フォロー】で応援をお願いします!

#IT業税務

#IT業会計

#IT業界

2015年01月 匠よりお知らせ

株式会社・合同会社の会社設立や法人を立ち上げて作る費用 (15/01/31)

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

起業・創業支援担当の税理士の水野です。

【 会社設立したいが、いくら費用がかかるか? 】

このようなお悩みに対し2025年4月の最新情報で

会社費用と法人立ち上げポイントをまとめました。

株式会社・合同会社の会社設立費用はいくら

株式会社・合同会社の法人設立の費用を比較すると、上記のようになります。

合同会社と株式会社のどちらで法人設立するか、

法人を立ち上げるかを迷われているという方は、

次のように判断されるとよいかもしれません。

両者は上記のように【約15万】という費用差です。多少の組織形態の違いはありますが、

いずれも法人税法が適用されるという点において、税制上は、大きな違いはありません。株式会社はより多くの出資者を想定してますので、

ある程度の規模に法人を大きくしたいという方は、【 株式会社 】がおススメです。

合同会社で始めて、株式会社へ組織変更するには、

かなりの手間と費用を要してしまいますので、

これから一生使う会社という【 箱 】と考えると、

15万の費用差は、大きな判断要素でないでしょう。

このように株式会社の設立費用は約25万円ほどで

合同会社の設立費用は約10万円ほどになります。

それでは自分で会社設立の方が費用は安くなり、

最終的に、【 得 】なのでしょうか?

株式会社・合同会社は設立代行 OR 自分で

次に株式会社と合同会社のいずれで法人設立するか決めた後は、

A 自分で、法人設立するか?

B 税理士・司法書士など専門家で、法人設立か?

という選択肢が出てきます。

前者Aの場合は、電子定款にする事で約25万円から4万円分の収入印紙が削減でき、

【 約21万円の費用 】で、法人設立が可能です。

後者Bの場合も同様に4万の印紙が削減できますが、

約21万円の費用に司法書士の報酬約4万が加わり、【 約25万の費用 】で法人設立となります。

4万費用がかからないので、

自分で法人設立がおススメかというと、

費用削減以上に、【 落とし穴 】が出てきます。

自分で会社設立の落とし穴とは?

まず、ご自身で会社設立は定款に記載事項の漏れや

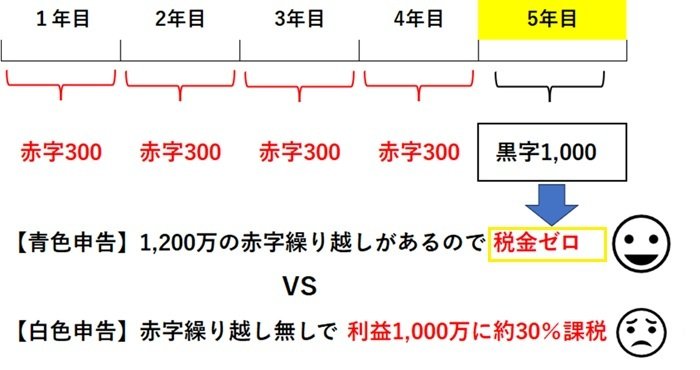

税務上必要な届出書失念で、上記の費用削減以上に 【 多大な損失 】が出る場合がございます。 (実際にこのケースは何度も見受けました。)特に青色申告承認申請書は、提出期限が重要で

こちらの失念・不備があると赤字繰り越しができず、

大きな損害が発生してしまいます・・・

【 下記の赤字繰り越しメリットの消滅です。】

次に自分で法人設立すると、

多くの方は設立で利用したソフト利用が前提で、

会社立ち上げ後の会計や経理が進んでいきます。

データの格納先はそのクラウドで、

税理士・会計士など専門家は、それに対応した専門家のみに限定されてしまいます。

ここで感が良い方は気づかれたかもしれませんが、

そのクラウドソフトの税理士と合わなかった時、

データ格納先や仕様の大幅な変更を避けるため

【 税理士・会計士などの専門家もそのソフトに対応した限定された専門家 】の中で探すことになり、

社長中心に自由に判断すべき本来の姿から、 限定された中で判断する現象が生じます。その代償が4万の費用削減では割に合わないですね。

特に大手や専門性が高く技術・専門性がある所は、

独自のソフトを利用する事が多いです。

また、紹介された税理士事務所の費用と

別途ソフトの利用料も生じる場合があり、

税理士事務所費用だけ見ると2万円と割安だったが、

総額でみると25,000円程で一部自社経理の手間が残った場合もありますので、こちらもふまえた検討が得策です。

匠税理士事務所の考える会社設立と費用

お客様との付き合いは、【 結婚と同じ 】と弊所では考えております。

何故ならお仕事させて頂くと平均10年以上関与し

毎月資料等のやりとりや、お金や人事経営の話など他では話せないような深い相談も頂くからです。

そのため、社長様と税理士との相性が一番と考え、

万が一、仕事をさせて頂いて合わなかった場合も、

次の方を最大の選択肢の中で、自由に選べるような状態が理想と考えます。そのため、弊所はデータ格納先を固定しませんし、

解約時には次の専門家を選ぶ際も、自由にソフトを選べるような形で関与しております。

また、弊所の会社設立の特徴は、

【世界4大会計事務所出身の税理士】が中心とした【 高度税務 】に対応しております。

会社設立という法人を作る手続きのみでなく、

・どの月を決算月にしたら、節税しすいのか、

・初年度から売上や人がを多く生じる際に、

2年目から消費税がかからないように、

1期目をあえて短く設定するなど

税制上メリットが、最大化する会社設立を行います。また、商工会議所経営指導員に対し経営セミナーで

講師を担当するなど経営コンサルティングで豊富なノウハウと実績を有しており、

資金を多く要する事業を立ち上げる際には、

資金調達スケジュールも立て、法人設立を同時並行で進めます。

【創業融資の成功率は9割 】を超えており、

トップレベルの実績を有しております。

所属税理士や会社設立サービスはこちらから。

◇株式会社や合同会社の立ち上げサービス

法人設立費用は、株式会社の場合は約25万となり、

合同会社の設立費用は、約11万円となります。

◆会社設立費用以外の法人設立情報館バックナンバー

法人立ち上げ以外のサービスや税理士・社会保険労務士・司法書士・弁護士のサービスや

会計事務所をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

◇担当税理士や提携専門家など事務所概要

法人の立ち上げ方をまとめた記事

個人事業主か法人設立かの判断のポイント

株式会社と合同会社の作り方を解説した記事

法人を立ち上げ起業までの流れ

現役起業セミナー講師・税理士水野が執筆する

会社設立のお役立ち情報はこちらから【↓】

【→株式会社・合同会社の設立情報館 】

執筆者・文責 税理士 水野智史

株式会社・合同会社の法人設立や法人を立ち上げて作る費用は2025年4月の内容で記載してます。

シェア又はフォローで応援をお願いします!!

#会社設立費用

#株式会社設立費用

2015年01月 匠よりお知らせ

起業時の自己資金はどのくらいまで用意すべきか (15/01/30)

『 将来的に起業をしたいと考えている方にとって、

自己資金をどれくらいまで用意するべきか。 』

これは現在勤務している会社を

辞める時期にもかかわりますので大きな問題です。

そこで今回は、起業時の自己資金について

どれ位まで用意した方がよいのかをまとめてみました。

必要資金のうち、外部からどれだけ調達できるかがポイント

自己資金をどれくらいまで用意するべきか = 必要資金のうち外部からいからまで調達できるか

このように読みかえることで、

自己資金が幾ら必要になるかが分かります。

起業家の資金調達は、

大きく分けて行政機関を活用した制度融資と、

日本政策金融公庫による創業融資の2つに分けられます。

このうち、行政機関を活用した制度融資は、

各行政機関によっても異なりますが、

自己資金と同額までが融資対象になります。

つまり必要資金の半分は自己資金で用意する必要が出てきます。

(関連記事:制度融資とは?目黒区や世田谷区、品川区の融資制度)

一方の日本政策金融公庫による創業融資では、

自己資金の2倍が融資の限度となりますので、

必要資金の1/3は自己資金で用意する必要が出てきます。

それでは自己資金は幾ら必要になるのでしょうか

融資の制度によって上限が異なるものの、

起業後の立ち上がりには少し時間がかかるのが一般的ですので、

やはり最低必要資金の半分は用意したいところです。

自己資金をできるだけ多く用意できれば、

それだけ金融機関にいかに自分が起業に本気であるのかを

アピールすることが可能になります。

『起業成功のためには、自己資金をしっかりと用意すること』

この地道な努力が重要です。

起業時の資金調達支援サービス

匠税理士事務所では、起業支援に力を入れております。

そのため起業されるお客様に必要なサービスは全てご用意しております。

【資金調達支援】

各種行政機関の制度融資や日本政策金融公庫の創業融資など

起業時の資金調達支援に力を入れております。

サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。

目黒区や品川区、世田谷区など23区での創業融資や起業の資金調達

【経理や給与計算、経営支援】

その他の会社設立の代行や起業の経理・経営支援サービスは

こちらからご確認下さい。

最終更新日:平成27年1月30日

起業支援以外の匠税理士事務所サービスや

事務所情報は、こちらよりご確認下さい。

世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ

2015年01月 匠よりお知らせ

建築業界の現状と今後の課題・問題への経営お役立ち情報② (15/01/23)

匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で

経営セミナーで講師を務める税理士水野を中心に、

建築業界の経営者様と【 利益とお金が残る 】

強い会社づくりを支援致しております。

税理士水野が担当する建築業界向け経営情報は、

こちらからご確認下さい。

利益が出て、お金が残る会社づくりへの道!!

建築業界向け経営お役立ち情報 TOPICS【 目次 】

これまでのノウハウを活用した建築業界に向けて、経営情報をまとめてます。お役に立てば幸いです。

→ 業績が良い会社は大手と取引します。そこで求められるのが建設業キャリアアップシステム...

→ 建築業界の人手不足に残業規制と人材確保が生命線の建設業...

→ 建設業界でも外国人の方の雇用が増えてきました。そこで必要な就労ビザ・VISA取得とは...

→ 個人で独立開業してから株式会社など会社にする法人化とは...

→ 建設業や建築の独立開業必要な方法を詳しく解説

→ 税務調査で対象とされやすい10種類の事業のうち3事業があがっています。...

→ 建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付に関係しそうなのは、...

経営お役立ち情報 前編の【 No1~No15 】

10年後も生き残る利益・お金・人が残る会社作りや、

販路拡大のための入札・許可申請はこちら。【 ↓ 】

【建設業や建築業の方限定!】税理士の起業・創業・開業 無料相談会

弊所では、建設業や建築業の方限定で

起業・創業・開業の相談会を行っております。

世界4大会計事務所出身の税理士が担当させて頂きお客様の事業に関する考えやビジョンを伺い、

資金調達チャネルや金額と経営ポイントなどを個別に対応させて頂きます。

また建設業許可につきましても初回無料で

専門の行政書士がコンサルティング致します。

出来る限りしっかりとお客様のお話を伺い、

アドバイスをさせて頂きたいため、

【 月間2名まで 】の対応とさせて頂いてます。1.無料お問い合わせフォームでご予約下さい。

2.予約期日にご来所ください。

◇場所→ 匠税理士事務所の会議室

◇予約こちら → 匠税理士事務所へお問い合わせ

税理士法での守秘義務がございますので、

安心してご相談頂けます。

担当者の枠に限りがございます。予約の空きがない際には、ご予約を承れないことがございます。

建築業界向け匠税理士事務所サービスライン

弊所ではお客様の会社に、利益とお金を残すことを

使命に経営支援や起業支援に取り組んでおります。

現在お客様の【 黒字率は9割 】を超えており、

業界でもトップレベルの水準となっております。

商工会議所の指導員向け講演などを担当する

現役セミナー講師税理士・サービスはこちら

【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

◇起業のお客様

◇税理士変更のお客様

【 建築業界の個人のお客様へ 】

◇独立開業されるお客様

→ 一人親方とは?独立開業で一人親方になるには、法人化も解説

◇法人化・法人成りのお客様

◇建築業界の建設業許可申請

【 建築業界に必要な全てがそろう事務所 】を

スローガンに税務会計のみではなく、法律、労務、

建設業許可、助成金、補助金の専門家連携してます。

【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】

そんな事務所を心がけております。

所属税理士やスタッフ、提携専門家の詳細は、

こちらよりご確認をお願い致します。

建築業界の起業家向け匠税理士事務所 SNS

匠税理士事務所で運営する公式SNSである

【 X 】又は【 FACEBOOK 】で最新情報配信中。 【フォロー又は いいね ともだち追加 】大歓迎。(営業は一切致しませんのでご安心下さい。)

匠税理士事務所の【 公式 X 】

【 https://x.com/satoshihuman 】

匠税理士事務所の【 公式FACEBOOK 】

【 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067903298266&locale=ja_JP 】

執筆者・文責:建築業界に詳しい税理士 水野智史

【シェア】・【フォロー】で応援をお願いします!

#建築業界経営

#建築業界

2015年01月 匠よりお知らせ

創業計画書はどんな書類が必要?その書き方は (15/01/09)

・創業計画書にはどんな書類が必要でしょうか?

・計画書の書き方を教えて下さい。

このようなご相談を起業セミナーなどで

受講者の方から頂くことがあります。

そこで今回は、創業計画書はどんな書類が必要なのか

またその書き方のポイントについてまとめてみました。

創業計画書にはどんな書類が必要?

起業の資金調達では、

大きく分けて制度融資と日本政策金融公庫による創業融資の二つがあることは以前記載しました。

(関連記事:制度融資はどの銀行がいい?日本政策金融公庫の創業融資との違い)

この制度融資と日本政策金融公庫の創業融資では、

創業計画書のテンプレートが異なるのですが、

多少の形式が変わっても、ポイントは同じです。

融資成功を分けるのは、

【 借りたお金を利益からしっかりと返すことを証明できるか 】 ということです。

つまり必ず利益を上げられるか → 売上を確保できるか という構図になります。

ですので、頭で考えた数字だけの

理屈くさい創業計画書が求められるのではなく、

見積書や受注書など売上の数字の根拠がしっかりとある

現実的な創業計画書が重要になります。

これらの書類で具体的な得意先や売上を説明出来れば、

金融機関などの融資担当者は、

稟議書で上司に説明もしやすくなり、

融資成功につながりやすくなります。

これは、貸す側の気持ちになると分かりますが、

『 論より証拠 』 ということですね。

というわけで、

創業計画書はその書類そのものと同じ位、

売上に関する見積書など根拠書類が重要になります。

創業計画書はどうやって書くのか?

創業計画書は、起業をしなければまず書くことがない書類です。

そのため慣れていないので当たり前です。

しかし、融資のチャンスは数少ないため、

重要な書類でもあります。

そこで創業計画書の書き方について記載してみました。

詳細はこちらよりご確認下さい。

匠税理士事務所の創業支援サービス

匠税理士事務所では、

起業時の資金調達支援に力を入れております。

サービスの詳細はこちらから

会社設立やその後の経理や経営支援についてはこちらからご確認下さい。

匠税理士事務所の起業支援サービスの特徴

事務所スタッフや提携先などのサービス以外の情報は

世田谷区 税理士 の匠税理士事務所TOPへ移動の上、

ご確認をお願いします。

最終更新日:平成27年1月9日

2015年01月 匠よりお知らせ

独立開業や起業のための借入や資金調達はいつ行うべきか (15/01/02)

独立開業や起業のために必要な資金を

何とか自分で用意することが出来たので、

とりあえず自己資金で始めてみよう。

このように考えられて起業をされる方も多いと思います。

そこで今回は、独立開業や起業をされる方に向けて

借入や資金調達について起業時に検討する重要性について説明したいと思います。

独立開業や起業のための借入や資金調達のタイミングはいつがいいか?

独立開業や起業をされた際に、成功を考えてスタートしたものの、

中々軌道に乗らず、最初は苦労するということがあります。

そのような際に自己資金が減ってしまい、

お金が厳しいので融資を検討するという流れになると、

金融機関は、赤字の事業に融資を積極的に行いませんので、

資金調達は難しくなってしまいます。

起業してすぐに借入や資金調達を検討するメリット

上記に対して、起業してすぐに借入や資金調達を検討するメリットは、

今後の事業の展望は、

事業計画書でしっかりと説明をすれることができれば、

実際の事業の実績は問われません。

また、自己資金も豊富な状態での申し込みになるので、

金融機関の融資の際には成功率は高まることが多いです。

また金利も年間1~2%程ですので、

損益には大きな影響がなく、

事業が軌道に乗って不要であれば、

返済してしまうという選択肢もあがります。

匠税理士事務所の創業融資・資金調達支援サービス

匠税理士事務所では、

起業時の資金調達を支援し、起業の成功をお手伝いするために、

日本政策金融公庫や各行政機関の制度融資に対応する金融機関と連携して

創業融資・資金調達サービスを提供しております。

匠税理士事務所の起業支援サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。

目黒や品川、世田谷など23区の創業融資や起業の資金調達 はこちら

最終更新日:平成27年1月2日

その他の匠税理士事務所の事務所概要や料金などは

下記よりご確認をお願いします。

世田谷区 税理士 のHPTOPへ