建設業・建築業で粗利率はどのくらいが平均?経営改善ポイント

ご訪問ありがとうございます。

建設業支援を担当する税理士の水野です。

建設業や建築業の経営分析・経営改善のお仕事で

多くの経営者の方々のご相談として、

【 1 売上は伸びているが、利益が残らない。 】 【 2 売上はあるが、お金が残っていない・・ 】ということがございます。

共通項は、売上は上がっているということです。

つまり、売上【量】は上がっていますが、

利益【質】に課題があるということです。そのため、経営改善次第では、黒字化は可能です。

建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%です。

匠税理士事務所では、お客様と一緒になって、

下記のような経営改善に取り組みますので、

弊所の建設業のお客様の粗利率は平均30%~40%になっております。今回は【 粗利改善方法 】を取り上げ解説します。

黒字・赤字の8割は、粗利率で決まります。

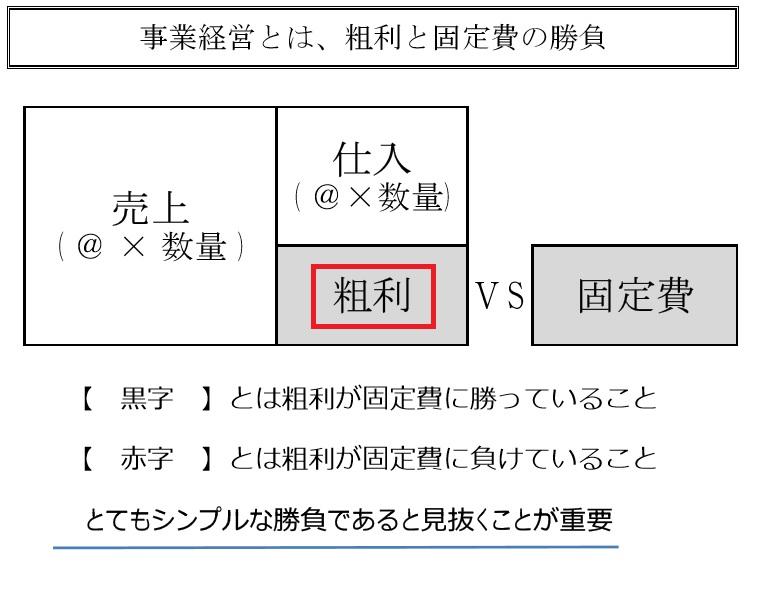

そもそも、粗利(売上総利益)とは何でしょう?

売上から仕入や外注費などの原価を除いた利益が、これが粗利(売上総利益)です。

売上高 - 売上原価 = 粗利(売上総利益)そして、売上に占める粗利(売上総利益)割合、これが粗利率(売上総利益率)= 完成工事高総利益率です。

粗利から会社維持の固定費(給与・家賃)を除いて

最終的には利益が残れば【 黒字 】となり、粗利が固定費に足りなければ【 赤字 】です。

このように経営は、非常にシンプルです。

固定費である人件費や家賃は社長の意思決定で、

人員を削減したり、オフィス縮小などで、

減少させることは可能ですので、

粗利の最大化が会社経営のポイントになります。

では粗利率(売上総利益率)・完成工事高総利益率の改善は、何故難しいのでしょうか?

それは、売上高-売上原価=粗利(売上総利益)なので

【粗利最大化】=【売上最大化】と【仕入・外注費等の原価最小化】が必要になるからです。1 売上最大化 = 得意先 と【売価交渉】が必要

2 原価最小化 = 仕入・外注先と【交渉】が必要

というように社長の意思だけでなく、相手と交渉が必要なため粗利率(売上総利益率)の改善は難しいのです。それでは、建設業・建築業の会社の場合の粗利率の平均はどれくらいで、

どれ位を目標にすればよいのでしょう?

建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均はどれくらい?改善方法は?

建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%です。

そのため、現在20%の会社はこれに安心せずに、

25%から30%を目指していないといけません。

何故なら材料費・人件費は下がることはなく、 長期的には上昇していくからです。それでは、粗利率(売上総利益率)の改善には

どのようにすればよいのでしょうか?

【 1 売上高の最大化 】

≪ 方法1 販路の強化 ≫

→ 得意先数を増やし、工事単価を見直す

【 1 売上高の最大化 】

≪ 方法1 販路の強化 ≫

→ 得意先数を増やし、工事単価を見直す

得意先と価格交渉をするということは、

無事に【 交渉成立 】又は【 交渉決裂 】

の大きく2つの結果になります。

前者であれば良いのですが、後者の場合には下手をすると今後の取引にも支障が出てきます。

そこで、得意先数を20%程の利益率でも良いので、会社経営が安定する規模まで増やしておき、

万が一の場合にも動揺しない状態が必要です。

ある程度得意先数がそろったら、

一気に価格交渉をするのではなく、

一社一社全体のバランスを見ながら、 進めていくという流れとなります。これは忙しすぎて工事が請けられないという状況をイメージしていただくと

『 忙しい時期に安い工事は請けません ! 』

となるのではないでしょうか?

≪ 方法2 取り扱い商品構成の変更 ≫

≪ 方法2 取り扱い商品構成の変更 ≫

現在、技術のみ提供し組み立てのみの場合は、

ここに材料を自社で仕入をして、組み立てまで行うというイメージだと分かりやすいかもしれません。

技術のみ提供し組み立てのみの場合の粗利に

材料の仕入まで行うことで、材料の小売り分の粗利も確保するという発想です。

ある会社からまとめて材料を一括して仕入れると

確かに手間や時間はかかりませんが、

安く仕入れて、高く売るチャンスを逃してます。

材料を仕入れる際に、インターネット等を通じて

単価を調べて仕入先に交渉して、できる限り安く

仕入れをすることでも原価率は下がります。

この一手間が粗利の確保につながります。

≪ 方法3 手数料ビジネスの余地はないか検討 ≫

≪ 方法3 手数料ビジネスの余地はないか検討 ≫

発注主のニーズの中で、提携先を活用することで

問題が解決できそうな工事がある場合には、

業者さんを紹介することで紹介手数料などを頂く

というビジネスがないか検討しましょう。

手数料ビジネスは金額的には僅かでも、 【 粗利率100% 】なわけですので効果大です。『 現場でお客様の声に耳を傾け、自分の知り合いでお客様の問題を解決できそうである。 』

この発想が手数料ビジネスの【原理原則】です。

現場のお客様の声から今一度考えてみましょう!

【 仕入・外注費の原価の最小化 】

【 仕入・外注費の原価の最小化 】

≪ 仕入先と外注先の強化 ≫

→ 仕入先と外注先数を増やし、単価を見直すこれは得意先の価格交渉と同じく、

無事交渉がまとまることもあれば、

交渉決裂もありえるため、質・単価同じ水準の

仕入先と外注先を何社か確保したうえで、

条件が良い仕入・外注先にシフトする考えです。

これも得意先同様にある程度数がそろったら、

一気に交渉をするのではなく、

一社一社全体のバランスを見て進める流れとなります。

売上も仕入・外注費などの原価も、利益率を高めるには、【 選ぶ 】という作業が重要で、

【 より良い条件を選ぶこと 】=【 利益率の改善 】ともいえます。そのためには、より多くの条件の中から選べる状況を生み出せるか、

この努力を繰り返すことが、条件の改善→利益率の改善につながるのです。

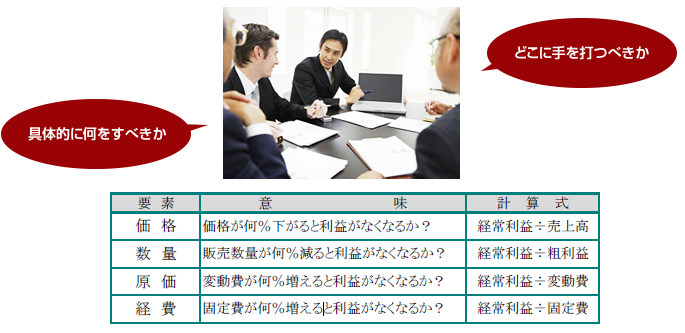

赤字会社の立て直しや黒字会社の更なる黒字化には

次の【 4つが経営のポイント 】になります。

1 会社維持費 ( 固定費・・人件費・家賃 ) の削減 2 仕入先・外注先の条件の見直しをかけることで、 原価率の改善 → 粗利率の改善 3 1と2の実行後、客数増化の販売促進 ( 1と2で出た利益を販促へ投資 ) 4 得意先が増えたら、条件のよいところにシフトし 粗利率の更なる改善この1から4の流れをポイントを抑えて実行することで

ほとんどの会社は、【 黒字化 】出来ます。

匠税理士事務所では、建設業や建築業を中心に

経営コンサルティングに力を入れており、

弊所の建設業のお客様の粗利率は平均30%~40%になっております。

◇建設業の企業様向け経営サービス

それでは、粗利率の最大化を実現することで、

【 黒字化に成功したら、次の課題 】は何でしょう?

利益が出て、お金が残る会社にする課題です

売価・原価の見直しを通じて粗利を最大化し、

【利益】が出るようにするのと同時に、 お金がたまる会社づくりが重要です。【 黒字で利益がでる = お金がたまる 】だから

問題ないじゃないか と考えがちですが、

そうではありません!

お金がたまる会社づくりにはポイントがあります。

◇お金がたまる仕組み作りの記事はこちらから

建設業・建築業の経営者向けお役立ち情報

匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で

経営セミナーで講師を務める税理士水野を中心に、

建設業・建築業の経営者様と一緒に利益が出て

お金が残る会社づくりをサポートします。

税理士水野が執筆する建設業お役立ち情報は、

下記よりご確認下さい。

【 粗利確保には強靭な販路が不可欠 ! 】

建設業でおススメな販路である入札制度のご紹介

→ 入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説

【 利益確保したら次は効果的な節税が重要!】

節税対策で会社に利益を残す方法と税務調査解説

【 建設業のお役立ち情報の総まとめ!】

人気記事から過去の記事まで全て収録 ↓

匠税理士事務所の建設業向けサービス

弊所では建設業経営者向け経営コンサルティングと

独立開業される方に向け起業支援を行っています。

会計税務など高度な専門性とノウハウを駆使し、

社長様の悩み課題に一件一件丁寧に取り組みます。

◇所属税理士やサービスはこちらから【↓】

【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

◇建設業許可申請サポートサービス

建設業許可申請はこちらから確認下さい。【↓】

◇建設業・建築業のサービス

所属税理士・スタッフや提携専門家はこちら

世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所です。

◇建設業・建築業限定の起業家向け無料相談会

◇起業支援・法人化サービス

建設業・建築業で粗利率を改善するまで

資金確保などを支援するための

創業融資サービスはこちらから確認下さい。

【 → 税理士による創業融資】

建設業・建築業で粗利率改善への

経営支援から会計・経理など全てお任せの

会社設立サービスはこちらから確認下さい。

【 → 品川区の税理士による会社設立】

補助金・助成金などにも対応で経営改善する

起業・創業支援はこちらから確認下さい。

【 → 東京都で税理士の起業創業支援】

個人で独立開業した建設業で粗利確保後に

会社にする法人化はこちらからご確認下さい。

キャリアアップシステム登録義務化・残業規制と人材確保等や、

法人化・税務調査・節税対策はこちら。 【 ↓ 】

執筆者・文責:税理士 水野智史

シェア又はフォローで応援をお願いします!!

建設業・建築業で粗利率はどのくらいが平均?経営改善ポイントを最後まで御覧いただきありがとうございました。

#建設業粗利率

#建築業粗利率