2012年08月 匠よりお知らせ

法人化・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ (12/08/27)

世田谷区の税理士は匠税理士事務所>法人化固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ

匠税理士事務所の法人成り担当の税理士水野です。

2024年11月の内容で法人化に伴う固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎにつきまとめました。

法人化・法人成りの資産・財産引継ぎは譲渡で移転

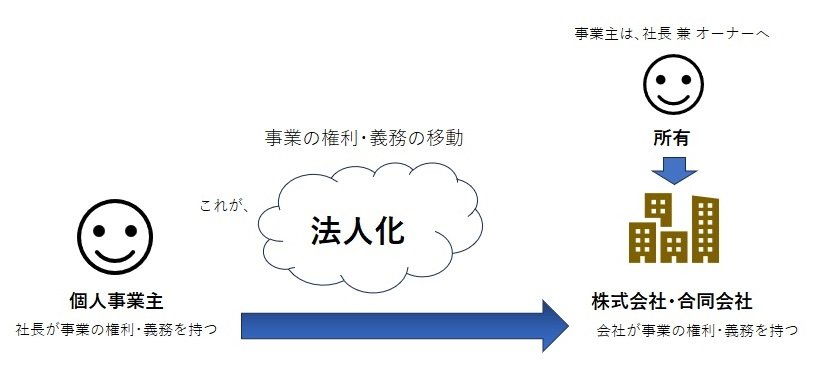

個人事業主で、これまで事業を経営をしてきたが、株式会社や合同会社など会社にしたい。

このようにお考えの方も多いと思います。

法人化の際には、多くの論点がありますが、中でも、個人事業主でこれまで使用した事業用財産・資産の【会社へ引継ぎ】が、大きな論点として挙がります。

今回、個人から会社へ資産・財産引継ぎの記載です。

個人から会社へ資産や財産を引き継ぎをする場合、【個人】から【会社】へ資産財産の譲渡での移転が原則です。

それでは、個人・財産の事業資産・財産を会社へ譲渡による移転で引継ぐには、

どのような金額で、引き継げばよいでしょうか。

資産財産の譲渡対価(売却価額)は、原則、【適正な時価】を用います。

時価より低い金額で譲渡による移転をして引継いだ場合、税務調査の際に差額を指摘され、

追加で税金を払う事もあります。

また、時価よりも高い金額で引継いだ場合には、時価と差額は、【 役員への賞与 】となります。

会社の場合、役員賞与は経費とならないため、税務署や国税局による税務調査で指摘をされると

追加で支払う税金の負担は、重くなります。

そして重要なのは、資産・財産ごとに所得税に定める適切な所得区分に割り振って計算することです。

例えば、

【 土地建物譲渡は、分離課税の譲渡所得 】【 事業用車両の譲渡は、総合譲渡所得 】

譲渡資産・財産の種類で税額計算方法が異なります。

★資産・財産の譲渡による移転引継ぎポイント ★

① 譲渡時の時価は、税法にて定めがありますので、これらを参考にしなければなりません。

② 資産ごとに所得税の定める適切所得区分に割り振って計算しなければなりません。

このように個人で使用していた事業資産・財産(車・機械・器具・内装)を会社へ譲渡による移転で引継ぐ場合、これらのポイントに注意し申告をしましょう。

法人化・法人成りの資産・財産の譲渡移転の引継ぎで誤りは

個人事業主から会社へ資産・財産の譲渡による移転で引継ぎも大変ですが、これら以外、法人化には減価償却の月割り計算や、事業廃止後の必要経費の算入など論点があります。

誤って経費に入れ忘れたということがないよう、

【事業廃止後の特殊論点】も気を付けたい所です。

法人化・法人成りによる資産・財産の移転・譲渡など引継ぎ支援

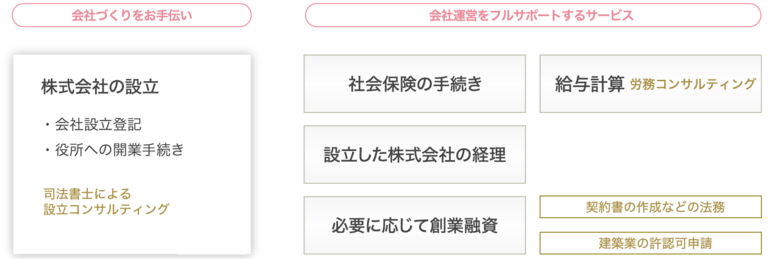

匠税理士事務所では、個人事業主の法人成り支援をご用意しております。

会社にした前後に混乱なくスムーズな立ち上げのため税務申告の代行と共に漏れがちな社会保険や、

経理についても、しっかりとフォローします。

所属税理士や法人成りサービスはこちらから

・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎなど無料相談会のご予約はこちら

1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。

2.決算書など必要資料持参の上、来所下さい。

※お客様へお願い

お預かりした個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。

無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。

◆資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ以外の法人成り情報館のバックナンバー

法人化のメリットやデメリットをまとめた記事

消費税免税・節税対策などメリットの記事

法人成りのタイミングの記事

法人成りのデメリットを中心にまとめた記事

個人事業主と会社の違いをまとめた記事

そもそも法人成りとは何かの記事

◇個人事業を株式会社へ 法人化サービス

会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ以外にも、

会社設立・創業融資など起業支援や法人成りに力を入れております。各サービスラインは以下でご確認下さい。

◇会社設立サービス

◇法人成りと資金調達の創業融資サービス

◇法人化とあわせた建設業許可申請はこちら

皆さまからのご連絡をお待ちしております。

執筆者・文責:税理士 水野智史

#法人化引継ぎ

#法人成り引継ぎ

今回の法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎの記事は、2024年12月現在の記事で記載しております。

皆様のお役に立てるように随時更新して参ります。

2012年08月 匠よりお知らせ

世田谷区産業振興公社での起業・創業セミナー (12/08/10)

2012年11月末に(公財)世田谷区産業振興公社で、

今年度も創業塾の講師を、

匠税理士事務所の税理士が担当させて頂くことになりました。

この創業塾は、

毎年30~40名の起業を志している方々が、

参加されているセミナーです。

今年度の創業塾への参加募集は既に締め切られたとのことでしたが、

ご興味のある方は来年度是非ご参加下さい。

今回の世田谷区産業振興公社の創業塾では、

創業に際しての税務知識の全般をはじめとして、

創業時に気をつけるべき事項を幾つか説明させて頂きたいと考えております。

また、講義の中で随時質疑応答を踏まえたディスカッション形式で進めていくことで、

より講義内容を実践的にしたいとも考えています。

世田谷区で創業を志している方、

創業に興味があるが今一歩踏み出せないという方は、次回是非ご参加下さい。

税務以外にも

資金繰り・事業計画書作成・創業融資対策・マーケティング・販売促進・経営分析などについては

中小企業診断士の方など幅広い分野の専門家の方々が

数多く担当されていますので大変勉強になると思います。

税務分野のセミナー終了後に、また詳細を記載したいと思いますのでお楽しみに。

また、匠税理士事務所の

開業・独立・創業のための週末起業セミナーについては

こちらから

匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所です。

確定申告や決算・起業や創業融資などの具体的なご相談につきましては、下記のTOPページよりご確認下さい。

確定申告や起業に関するお悩みは、中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所

匠税理士事務所にお任せください!

ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

皆さまからのご連絡をお待ちしております。

世田谷の税理士 なら匠税理士事務所 TOPページへ

2012年08月 匠よりお知らせ

東京商工会議所の起業創業セミナー (12/08/02)

東京で起業セミナーをお探しのお客さまへ

匠税理士事務所では、東京商工会議所の丸の内の本部にて、

東京商工会議所の指導員様に向けた創業セミナーの講師を担当致しました。

セミナーの当日は約70名の方にご参加いただき、

約3時間にわたってご清聴頂きました。

講義の内容としては、資金繰り、創業時の融資、損益分岐点などの経営上のポイントなど

幅広くにわたって解説させて頂きました。

これから創業される方にむけてのご指導に役立つよう、

法人と個人で起業する場合の税金面での注意点や、

LLP、LLC、NPOなど各組織形態によってどんなメリットやデメリットがあるのか、

またどんな時にその組織を活用すると有効かなどについても補足で解説致しました。

起業前の組織形態の選択から

起業直後に必要となる創業融資、

起業後の経営に必要となる損益分岐点の考え方、

その後の会社経営に必要となる税金の基礎知識など

起業から事業を軌道に乗せる過程で必要なる全般的な知識を

起業の立ち上げから一貫し流れでサポートできるような>構成のセミナーを作成させていただきました。

年末には世田谷区の産業公社にて、起業家向けの創業セミナーの開催を予定しております。

こちらは、事業計画書の作成など起業前に必要な基礎知識の構成となっており

私共で担当させていただく部門としましては、

税務会計を中心としたセミナー内容となっております。

創業するに際しての

・個人面での税務の基礎知識

・法人面での税務の基礎知識

これらを中心に講義をさせて頂いております。

この他にも匠税理士事務所独自の

起業向けセミナーの開催予定がございます。

ご興味のある方はご覧いただければ幸いです。

これからもセミナーを通じて、

より多くの起業家の方に向けた有益な情報を発信していきたいと思います。

東京でのセミナーや講演のご依頼がございましたら、下記よりお気軽にご連絡下さい。

匠税理士事務所は東京都の目黒区自由が丘にある税理士事務所です。

起業や創業融資などのご相談につきましては、

下記のTOPページよりご確認下さい。

ご相談は無料です。

東京の起業を支援する

目黒の税理士 匠税理士事務所 TOPページへ

2012年08月 匠よりお知らせ

会社や法人を作るには?株式会社と合同会社の作り方とは (12/08/01)

世田谷区の税理士は匠税理士>会社設立>会社・法人を作る

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

起業支援担当の税理士の水野です。

2025年4月の内容で起業支援の現場経験もふまえ、

【 会社や法人を作るには、どうすればよいのか? 】 【 株式会社・合同会社の作り方をまとめました。 】株式会社・合同会社を作るのは、意外に簡単です。

しかし、会社は出来たが、重要な点を見落とし、

予想外の税金が発生したという【 落とし穴があるのも事実 】です。

そこで前半は、会社を作るにはどうするべきか?

株式会社と合同会社の作り方を記載し、

後半は、この落とし穴への注意点をまとめました。

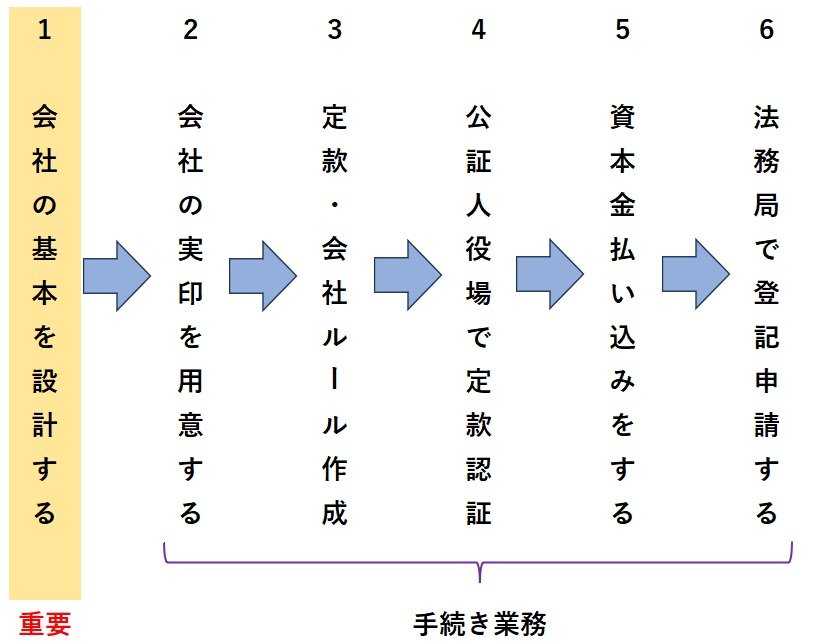

まず法人の作り方は、下記のよう大別されます。

【1】 会社の基本設計をする 【2】【1】の結果を定款・登記に反映する手続き株式会社・合同会社の作り方は、この流れです。

【 法人の作り方と会社を作る際の流れ 】

学校の試験でも、まず解答への道筋(式)を考えて、

後は道筋(式)にしたがって、計算など作業を進めれば正解にたどり着きます。

一番大事なのは、会社の基本設計【今後の道筋】をしっかり考えて作る事なのです。

逆に定款作成・登記など【手続き】は、専門家などに4万円程で全て代行してもらえます。

会社の基本設計を誤り、後々経営を進めるに際して大きな支障が出たり、消費税など発生しないようにこれから会社・法人の作り方のうち、法人を作る際の基本設計における注意点を記載します。

法人を作る場合に、気を付けるべきことの中でも、今回は以下6つにしぼって記載します。

会社や法人を作るには?株式会社・合同会社の作り方と注意点

法人を作る基本設計の注意点・作り方

【1】株主構成 および 資本金の額について

【2】役員の任期を決める上での注意点

【3】株式の譲渡に関する制限事項とは

【4】本店の所在地を決める際の注意点

【5】定款に記載する事業目的とは

【6】資本金・出資金の設定、いくらにする?

これら6つの事項は、法人を作る際において、

特に気を付けるべき事項です。

これらの注意点を意識せずして、会社や法人を作ると後々思いもよらぬ税金や

経営トラブル、登記変更のため専門家報酬など費用が発生してしまう場合がありますので、

法人を作る場合、これらを慎重に検討しましょう。

会社の作り方・法人を作る際の出資者株主構成

POINT

株主・出資者は社長だけにすべき

多くの事業資金を集めるために、広く株主を集める大企業の手法もありますが、

会社は株主のものですので、

【 出資してもらう= 経営に口をだされる 】ことになる点を留意すれば、

後で不都合が生じないように【 経営者=株主 】で法人を作る事が望ましいです。

≪株主決議で決定できること≫

2/3以上 事業譲渡 定款変更 解散

1/2以上 役員給与の決定 役員の解任

3/100以上 会社の帳簿の閲覧

こうしてみると結構な事が出来ますね。

社長以外の他人が経営に入ってしまうと・・・ 面倒なことが起きる確率は上がります。更に法人を作ってすぐの時期は、出資額と

会社の株価は、ほぼイコールな場合が多いですが、

数年して事業が軌道に乗ると株価が出資額を超え、

買戻しの際に出資してもらった額以上の支払金額が必要という事はよくあります。

創業時に最も苦労するのは社長です。 法人を作るならいい思いをすべきですから、

【 経営者=株主 】でスタートがおススメです。

取締役など役員任期はどうする?

役員が複数の時は、任期は短く

社長一人が取締役で法人を作る場合には、登記の手間から最長10年で定めておくと良いです。

株式会社を作る際にして、役員任期は、最長10年間とすることができます。

しかし、複数取締役の場合に任期10年と定めると、

任期途中で解任することはトラブルのもとです。

解任の損害賠償や第三者でも閲覧可能な謄本上に、登記履歴に役員解任が掲載されるのを避けるため、

任期は短めを勧めます。これも株式会社を作る際に、とても重要なポイントです。

ちなみに社長のみで株式会社を作る場合においては、任期2年というように短くしておくと

2年ごとの重任登記の費用もかかりますので、

社長お一人が、取締役の株式会社を作る場合には、最長10年という任期がおススメです。

会社や法人を作る際の共同経営の注意点は?

question

法人を作る際、共同経営しようと思います。

その際に株式をもたせるかどうか迷っています。問題はありますか?

answer

A:原則は、【株主=オーナー】です。株主の権限を知ってから決めてください。

匠税理士事務所では、起業後の経理や税務申告等を多数ご依頼いただいております。

そのなかで、共同経営については、

会社を作った後トラブルとなるケースが多いことを知っていただきそれでも共同経営か決めて頂ければと思います。

法人を作る時、友人や前の会社の同僚などと一緒に共同経営を行いたいと考える方も多いと思います。

そして、共同で法人を作るのだから、お互い出資して、責任をもって法人運営するという考えで、

会社の株式も均等に持ち合います。

しかし、法人を作ってから何年後に考え方のズレで当初メンバーと意見が合わなくなる事が起こります。

この時に役員を解任する。

株式を買い戻す。

このような展開になります。

この問題解決過程で意見の食い違いになり

話もできないほど悪化し交渉もできずに、

損害賠償や裁判といったケースもございます。

このような共同経営の問題点は、

・株式をもたせるという意味、

つまり株主の権限を理解していないこと

・複数役員がいるということの意味、

つまり役員解任につき理解してないこと

などが挙げられます。

会社とはだれのものか?

現行の制度では、会社は株主のものです。

株主は、役員を解任することができますが、

役員は株主を辞めさせることができません。

つまり自分が代表取締役で、友人が共同経営者で、全ての株式をもっている場合、

友人があなたを解任することは可能です。

このように会社に株式は重要で、トラブルを避けるため

【 代表取締役 = 株主 】でリスク回避できます。

◆ 仲の良い人や前職の先輩と法人を作る際には、特に慎重にしましょう。

株式譲渡制限・承認は誰が行うか

株式という会社の所有権は譲渡(売却)できますが、

株式譲渡の承認は、株主総会又は代表取締役かです。

(中小企業では取締役会は無い方が一般的です。)

これを定めずに自由に譲渡できるとどうでしょう?

上述した共同経営で株式の50%を持たれていて、

喧嘩別れになり50%を他人に譲渡されると・・・

しかもそれが厄介な方だと・・

このような事が起きないように弊所では株主総会で承認という制限設定をおススメしてます。代表取締役にて株式譲渡を承認の設定にすると、

将来オーナーとして残った際、将来の代表取締役と割れている事も想定されるからです。

このように会社の基本設計はとても重要なのです。

本店所在地はどこにするべき?

株式会社・合同会社を作るにおいて、本店所在地はどこでも登記が可能ですが、

本店を移転する度に登記費用と手間がかかるほか、

税務署等へ手続きも必要になります。

そのため株式会社・合同会社を作る時は、バーチャルでなく、自宅本店も選択肢の一つです。

バーチャルオフィスにして法人を作った結果、自治体の制度融資の要件を満たせず、

創業融資で資金調達が、上手くいかなかったという事も耳にします。

定款事業の記載事項の注意点とは

POINT

定款の事業目的は慎重に。

許認可申請が関係する方は、定款に注意を!

許認可申請の場合に、定款に○○事業という限定的な記載しか許可を受けられなかったり、

定款上に許認可に関連事業の記載がないなど後々に定款変更の必要が出る場合があります。

許認可が必要な方は、後々に変更の必要がないよう

法人を作る際に定款の事業目的を定めましょう。

また、税務調査の際にも定款に記載されていない事業に関する経費などは、

事業との関係性でトラブルになりかねません。

近い将来的に行うかもしれない内容も、

定款に記載しておきましょう。

会社を作る際の資本金はいくらにすべき

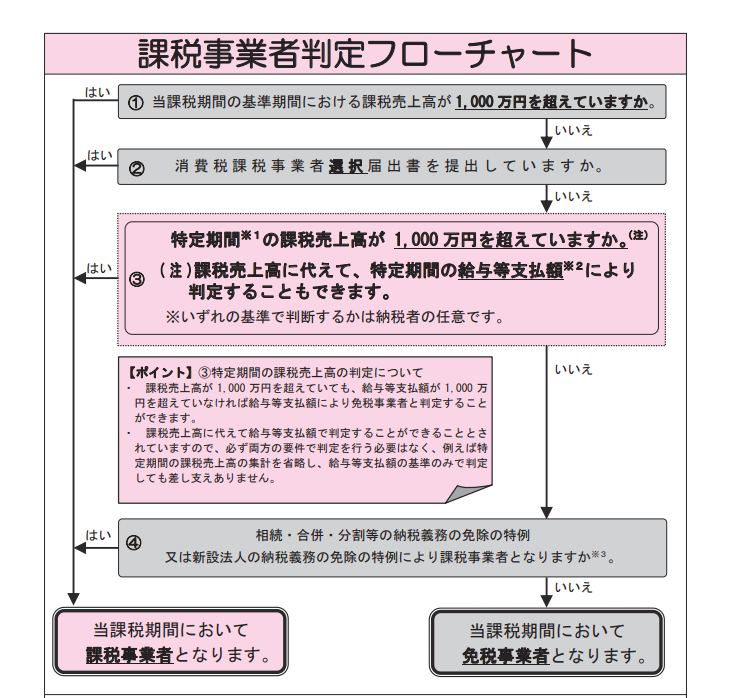

株式会社・合同会社を作る時、資本金・出資金の金額は税金に大きく影響します。

資本金を1,000万未満にすれば無条件で

【消費税免税・インボイス登録で2割特例】かというと

例えば、【 以下の落とし穴 】があります。

平成23年改正で上記消費税の納税義務判定に加え、

1.基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万以下の場合、通常は免税となりますが

2.特定期間の課税売上(又は給与等支払額の合計)が1,000万円を超えた場合

当課税期間から課税となる要件が追加されました。

第1期は前年がないからよいわけですが、

第2期ではここに気を付けないと、消費税が出ます。(又は2割特例不可となります。)

消費税は税額的にもかなり大きくなるため、

免税になるか、課税になるかは大きな問題です。

上記以外も消費税は多くの規定があり、税理士など専門家でさえミスが多い税目です。

自分で会社を作って専門家費用4万を削減したが、

消費税の免税判定を誤り、多額の税額が生じることは避けたいですね。

節税面で株式会社・合同会社など法人の作り方

決算月は何となく決めそうですが、節税で重要。

POINT

決算月は節税に影響します!

決算月は、必ず株式会社と合同会社の作り方につき詳しい税理士と相談し決めましょう。

節税対策に大きく影響するからです。

儲かる忙しい時期を決算月としてしまうと、

有効な節税対策を打つ期間が短くなってしまい、

結果として税額が多額になる事につながります。決算月は、忙しくない時期がおすすめです。

匠税理士事務所の会社設立・起業支援

法人を作るにはどうすればよいのか?

株式会社と合同会社の作り方を取り上げましたが、

一番大切なのは、上述した通り法人を作る際の【 基本設計 】です。

起業支援に力をいれている匠税理士事務所では、

会社設立の基本設計は、トコトンこだわります。

なぜなら、精度の高い基本設計(式)が出来れば、

家の基礎と同じように頑丈で経営しやすい会社が出来上がるからです。

税務・経営面で運用しやすい会社や法人を作るには、

精度の高い法人の基本設計(式)が重要なのです。

A 基本設計を自分一人で行うか

B 税理士・司法書士など専門家と一緒に行うか

どちらが自社にメリットを生むでしょうか?

Aの場合には、4万程節約できますが、

ほとんどの場合、Bの方がそれ以上に得できます。

弊所では、【税務・経営でお客様利益が最大化する会社作り】に取り組んでおり、

この基本設計は、【世界4大会計事務所出身の税理士】が担当し、

お客様の一生に一度の会社設立を成功に導けるよう起業支援しております。

また事務所でも起業支援に力を入れておりまして、

会社設立から創業融資、助成金、補助金の申請や各種許可申請の代行や給与計算など

【起業に必要な全てがそろう事務所】です。

所属税理士や法人設立サービスはこちらから。

◇法人を作る株式会社や合同会社の設立支援

法人を作る費用は、株式会社を作る場合は約25万で、

合同会社を作る費用は、約11万円となります。

税理士・社労士・司法書士・弁護士のサービスや

会計事務所をお探しの方はお問い合わせ下さい。

◇担当税理士や提携専門家などの会社概要

◆ 法人を作るには?株式会社と合同会社の作り方以外の法人設立情報館バックナンバー

株式会社・合同会社の作り方をまとめた記事

株式会社と合同会社を作るには幾らかかる?

株式会社や合同会社を作る流れ・作り方

事業を創る・建てる・起こす流れと作り方

個人事業主か法人を作るかの判断ポイント

個人から法人を作るメリットデメリット記事

個人から法人を作るデメリット・作り方の記事

個人事業主と法人の違いをまとめた記事

現役起業セミナー講師・税理士水野が執筆する

会社設立のお役立ち情報はこちらから【↓】

【→株式・合同会社の設立情報館 】

会社や法人を作るには?株式会社と合同会社の作り方とは の記事は、2025年4月時点の内容で記載してます。

執筆者・文責:税理士 水野智史

#会社を作るには

#株式会社の作り方

最後までお読み頂きありがとうございました。

今後もより多くの方のお役に立てるように随時更新して参ります。シェア又はフォローで応援をお願いします!!